von Hendrik Platte-Burghardt

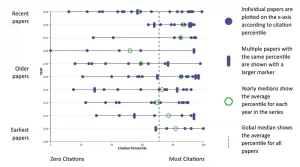

Abb. 1: Beam-Plot-Explained (Quelle: https://clarivate.com)

Abb. 1: Beam-Plot-Explained (Quelle: https://clarivate.com)

Während Bibliometrieservices heute von zahlreichen Universitätsbibliotheken angeboten werden, verfügt die UB Mannheim bisher über kein solches Angebot. Obwohl bereits verschiedene bibliometrische Analysen für interne und externe Zwecke durchgeführt wurden und Kompetenz vorhanden ist, tritt die UB bisher nach außen nicht als Ansprechpartnerin für Bibliometriedienste in Erscheinung. Im Rahmen dieses Praxisprojekts wurde evaluiert, ob und in welcher Form ein Bibliometrieservice Sinn ergeben würde. Wenn nicht die Bibliothek, wer dann? Aufbau eines Bibliometrieservice für die Universitätsbibliothek Mannheim weiterlesen