von Ellen Wendel

79 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur sind Beweise für nationalsozialistische Verbrechen in deutschen Bibliotheksregalen aufspürbar. Alltagsobjekte wie Bücher sind stille Zeugen des organisierten NS-Kulturgutraubs. Ihre Eigentümer*innen, Privatpersonen wie Institutionen, wurden aus rassistischen, politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt, verboten oder teilweise systematisch ermordet.

Mit der Verabschiedung der Washingtoner Prinzipien und der gemeinsamen Erklärung 1999 verpflichteten sich deutsche Gedächtnisinstitutionen, ihre Bestände auf NS-Raubgut hin zu überprüfen. Identifizierte Objekte sollen an die Verfolgten oder ihre Erb*innen restituiert werden oder es soll mit ihnen nach gerechten und fairen Lösungen gesucht werden. Bis auf wenige Ausnahmen erfolgen diese Bemühungen als zeitlich begrenzte Drittmittelprojekte. Die Gefahr ist groß, dass Bibliotheken die Vermittlung der NS-Verbrechen ebenfalls nur als ein vorübergehendes Projekt sehen – eine Episode im Arbeitsalltag, die schnell in Vergessenheit geraten könnte.

Um dies zu verhindern, wurde ein interaktiver Workshop erstellt, der auch nach dem Abschluss des Forschungsprojekts an der ULB Darmstadt durch projektfremde Mitarbeiter*innen nachnutzbar sein wird. Dieser soll zeigen, dass Bibliotheken aus den Erkenntnissen ihrer Provenienzforschungsprojekte heraus das Potenzial besitzen, sich stärker als Ort der Erinnerungskultur zu positionieren. Ansprechbar wären damit geschichtsinteressierte Zielgruppen wie Schulen, Fachinstitute, (Regional-)Nutzer*innen oder auch die bibliotheksfremde Öffentlichkeit.

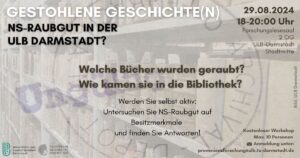

Im Zentrum des Workshops „Gestohlene Geschichte(n) – wie gelangte NS-Raubgut in die Bestände der heutigen ULB Darmstadt?“ stand die Interaktion der Teilnehmer*innen mit den physischen Objekten. Im Wechsel zwischen eigenständiger praktischer Detektivarbeit an den Raubgutfällen und Vorträgen zur Kontextualisierung der gerade selbst festgestellten Provenienzmerkmale und der späteren Überprüfung der Zugangsbücher der Bibliothek sollte vermittelt werden, welche Bücher gestohlen wurden und wie diese in den Bestand der damaligen Landesbibliothek kamen – sowohl vor als auch nach dem Jahr 1945.

Um dies zu illustrieren, wurden für die Untersuchung durch die Teilnehmer*innen

-

-

- ein Buch aus dem Verfolgungskontext Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg,

- ein regionales Beispiel für beschlagnahmte kommunistische Literatur,

- ein Buch aus dem Besitz der jüdischen Familie Homberger aus Darmstadt,

- ein Buch aus einer Militärbibliothek, welches den Umgang mit NS-Raubgut in der Nachkriegszeit zeigt,

-

ausgewählt.

Nach umfangreichen Werbemaßnahmen mit Postern, Social-Media-Postings, und Blogeinträgen war das Interesse so groß, dass die Workshopplätze von 10 auf 15 erhöht wurden – wobei nicht alle Anmeldungen, die auch aus der geplanten breiten Zielgruppe stammten, berücksichtigt werden konnten. Der Workshop erwies sich demnach als ein wichtiger Startimpuls für die nachhaltige Vermittlung der Geschichte von NS-Raubgut im Bibliotheksbestand an der ULB Darmstadt.

Eine umfangreichere Darstellung des Projektes findet sich unter:

Wendel, E. (2025). Gestohlene Geschichte(n): Ein wiederholbares Vermittlungskonzept zu NS-Raubgut für die ULB Darmstadt. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal Herausgeber VDB, 12(1), 1-11. https://doi.org/10.5282/o-bib/6137

Projektzeitraum: März 2024 – August 2024

Projektbetreuer*in: Prof. Dr. Claudia Frick

Kontakt: ellen.wendel@tu-darmstadt.de | https://orcid.org/0009-0002-4952-107X